人文英语教育论

2017/12/11

提要:本文旨在提出并阐述作为一种英语教学新范式的“人文英语教育”,其基本内涵是:在高校英语专业技能课程教学中,通过语言与知识的融合式学习,构建合作探究学习共同体,同步提高语言能力、思辨能力、跨文化能力和人文素养。该教学范式基于三项基本教学原则:1)语言课程应与人文英语教育紧密结合;2)语言能力包含思辨能力和跨文化能力;3)语言教学是一个合作参与的社会文化建构过程。本文认为语言教学与知识教学和跨文化思辨教学相矛盾的观念应当更新。

关键词:跨文化思辨、英语人文教育论、语言能力、思辨能力、跨文化能力

人文英语教育论(Liberal English Education,LEE)试图提出一种新的英语教学范式,其基本内涵是:在高校英语专业技能课程教学中,通过语言与知 识的融合式学习,构建合作探究学习共同体,同步提高语言能力、思辨能力、跨文化能力和人文素养。基于这一理念,本文集中阐述一套指导英语专业基础阶段技能课程教学改革的基本原则,而不是直接用于课堂教学的具体教学操作方法。教学方法是反映和实现教学原则的具体手段,而教学原则是教师选择或创新教学方法的指导思想。下文分别讨论人文英语教育论的三个基本原则:1)语言课程(指英语专业基础阶段语言技能课程;下同)应与人文英语教育紧密结合;2)语言能力(指英语专业英语语言能力;下同)包含思辨能力和跨文化能力;3)语言教学(指英语专业语言技能课程的课堂教学;下同)是一个合作参与的社会文化建构过程。

1. 语言课程应与人文英语教育紧密结合

1.1 英语专业应通过英语进行人文教育和跨文化教育

要理解英语专业语言技能课程的基本属性,有必要首先厘清英语专业的基本属性。长期以来,社会公众乃至外语界自身往往把英语专业视为工具性专业,等同于听说读写译的训练。这一观点受到越来越多的挑战。胡文仲、孙有中( 2006:245)曾提出,“我国英语专业应该回归人文学科本位,致力于重点培养人文通识型或通用型英语人才,在条件具备的情况下兼顾复合型人才的培养”。经过多年讨论,英语专业的人文学科属性这一定位已成为外语界的基本共识(蒋洪新,2010),并已写入《高等学校外语类专业本科教学质量国家标准》:外语类专业是全国高等学校人文社会科学学科的重要组成部分,学科基础包括外国语言学、外国文学、翻译学、国别与区域研究、比较文学与跨文化研究,具有跨学科特点;外语类专业可与其他相关专业结合,形成复合型专业或方向,以适应社会发展的需要。本文在上述意义上使用“人文教育”这一概念。

英语专业不仅具有跨学科人文属性,而且具有跨文化属性。英语专业以培养国际化人才为己任,此类人才必须不仅具有国际视野,而且具有文化自信, 能够汇通中外文化,促进跨文化理解与文明互鉴。正如Liddicoat et al.(1999:181)指出的,“跨文化语言学习意味着在母语文化和目标语文化之间,以及自我和他者之间,开发第三空间。……语言学习的理想状态不是一个被同化的过程,而是一个探索的过程”。在此意义上,英语教育就是跨文化教育,它不是要培养同化于英语语言文化的人才,而是要培养英语(兼顾作为世界通用语的英语)语言文化与中国语言文化之间的桥梁型人才,这样的跨文化人才具有国际视野与中国情怀,具有“批判性文化意识”(critical cultural awareness)(Byram, 2012:7),能够理性地审视本国文化与外国文化的优点与缺点,并有效进行跨文化沟通(Byram, 2014)。可见,如果我们把英语教育理解为跨文化教育,在中国与世界全方位交流合作的全球化时代,英语专业培养的人才可以说适逢其时,大有可为。

1.2 语言课程应服务于人文英语教育

语言课程是人文英语教育的必要组成部分,而不是为它做准备的培训课程。 到目前为止,绝大多数高校英语专业本科的课程设置在很大程度上保留了十七年前颁布的《高等学校英语专业英语教学大纲》(教育部,2000)规定的基本结构。英语专业课程分为英语专业技能课程、英语专业知识课程和相关专业知识课程三种类型,课程学时分配分别为65%、15%、20%。这样的课程设置结构一目了然, 语言技能课程所占学时高达近70%,严重挤压了学生的专业知识和相关专业知识学习。

这近70% 的语言技能课程均是传统的听说读写译等纯语言技能训练,教学内容不涉及有一定系统性和学科性的知识。以阅读或精读课程为例,每学期的教学都围绕一本单薄的教材展开,每册教材由10 多篇短小的课文构成,这些课文如果说也有知识内容的话,那通常是百科的、零星的和浅显的内容。这样的课程是一般语言培训课程,类似于英语国家高校为语言能力不足的留学生开设的语言预科课程,与基于专业知识和能力培养的学科教育无多大关系。不难理解, 一个高校本科专业如果把 70% 左右的课时都变成了语言培训,这个专业也就失去了作为大学学科教育的合法性。

为了确保高校英语专业的高等教育属性,我们必须对语言技能课程进行全面改革,使之在培养学生语言能力的同时肩负起提高人文通识、思辨能力和跨文化能力的重任。这就意味着语言技能课程必须与人文教育紧密结合。

作为英语教育有机组成部分的语言课程的“内容”应体现英语专业的人文属性,应尽可能采用人文社会学科领域的经典篇章,涵盖文学、历史、哲学、社会学、跨文化研究、国别与区域研究等多学科领域,注重探讨人文领域的永恒话题,以及与当代中国社会文化发展和构建人类命运共同体息息相关的核心主题。在教学方法上,语言课程则应在继承我国高校对语言基本功进行精细训练的优良传统的基础上,推陈出新,探索促进语言能力与思辨能力和跨文化能力融合发展的新理念和新方法。这便意味着,英语专业可以通过英语实现人文通识教育目标,而这一点将构成全球化时代英语专业相对于其他专业的重要竞争优势。

1.3 语言课程应从通用交际英语走向学术英语

英语专业基础阶段(前两年)传统的语言技能课程所训练的语言,总体上属于交际英语。进入新世纪以来,在外语界影响深远的《高等学校英语专业英语教学大纲》(教育部,2000)说得很清楚:基础阶段的主要教学任务是传授英语基础知识,对学生进行全面的、严格的基本技能训练,培养学生实际运用语言的能力、良好的学风和正确的学习方法,为进入高年级打下扎实的专业基础……应将 4 年的教学过程视为一个整体,自始至终注意打好英语语言基本功。长期以来, 我国高校英语专业绝大部分课时和资源正是在交际英语层次一以贯之地打基 本功。

交际层面的语言基本功当然是英语专业学生必须具备的能力。但基础阶段语言课程的教学目标如果完全定位在这个层面,就既不能满足学生在中学英语的基础上进一步学习高级英语的需要,更不能为高年级学术性专业知识课程的学习乃至出国交流提供学术英语和学术素养的必要准备。束定芳(2016:3-4)在谈到大学英语教学改革时指出,“如果说中学英语教学是帮助学生获得初步听说读写的能力,那么大学英语教学应该让学生更多接触真实的英语交际场景,特别是学术交流场景,逐步培养学生真正使用英语进行学术交流的能力,并过渡到培养通过英语获得专业知识、从事跨文化交际及国际学术交流的能力”。如果大学英语都要向学术英语升级的话,英语专业的语言技能课程就更不能停留在交际英语层面了。

Kasper et al.(2000:3)指出,“二语习得的学习者要在英语的学术环境里取得成功,就必须不仅掌握功能英语,而且掌握学术英语,能够使用英语获取、 理解、表达并批判性地分析不同领域之内和之间的概念关系”。他还强调,学术体系的不同层级需要学生具备语言能力、认知能力和协调能力,“这就要求大学里的二语习得者不仅能熟练使用英语进行交流,而且能使用英语获取、处理并转换知识。为了使学生具备所需要的能力,我们可以设计和实施二语习得教学来促进学生的语言能力发展,使他们熟悉学术话语的要求与规范,并鼓励学生运用思辨能力和高阶认知能力”(同上)。在大学英语向学术英语升级、英语专业全面推进学科建设以及中国当下经济与社会发展向外语人才提出更高要求的背景下,英语专业基础阶段的语言课程也需从交际英语向学术英语转型。

2. 语言能力包含思辨能力和跨文化能力

2.1 现有语言能力的定义有一定局限性

什么是语言能力?这似乎是一个很简单的概念,但却难以界定。自Chomsky(1965:4)基于语言学理论将语言能力(linguistic competence)界定为“语言使用者所掌握的潜在规则系统”以来,这一定义受到语言学家普遍关注,也引起质疑。Hymes(1972)认为Chomsky 对语言能力的理解没有考虑到社会文化因素和语言的交际属性。基于此,Hymes 从社会语言学视角提出交际能力(communicative competence)这一概念,强调语言既要合乎语法,又要在特定的文化氛围和情境中具备得体性和实践性。后者逐步取代了“语言能力”概念,成为二语习得研究的核心话题。根据Brown(2014)的分析,“ 交际能力”有三种定义最具代表性,大体属于三个不同时期。上世纪80 年代,Canale & Swain (1980)和Canale(1983)发展了交际能力说,归纳出语法能力、语篇能力、社会语言能力和策略能力四个维度。90 年代,Bachman(1990)提出“语言交际能力理论框架”,将语言能力概括为语言组织能力和语用能力,前者涉及语法能力和语篇能力;后者涉及以言行事能力和社会语言能力。进入21 世纪,Littlewood(2011)在前人研究的基础上区分了语言交际能力的五个层面,包括语言层面(即语法)、话语层面(即文本)、语用层面(即策略)、社会语言层面和社会文化层面。

上述定义使用的概念不尽相同,但它们所描述的语言能力大体都属于基本的语言交际能力,没有足够重视学术语境中语言与思辨的关系,也未深究高层次跨文化场景中外语能力的丰富文化内涵。

2.2 思辨能力和跨文化能力是高阶外语能力的关键要素

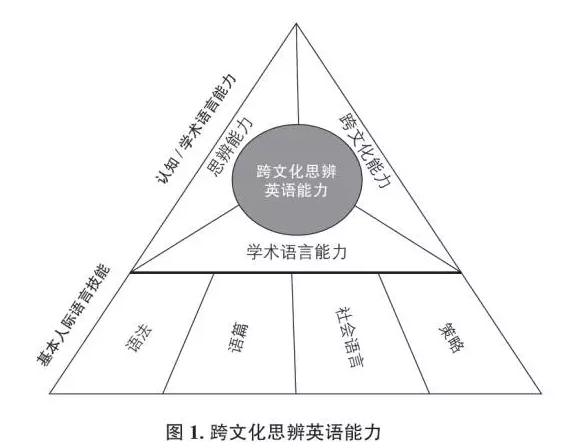

基本语言能力仅限于表情达意,满足人们日常交往之需。Cummins (1979,1980,2008)区别了“基本人际语言技能”(basic interpersonal communicative skills, BICS)和“认知 / 学术语言能力”(cognitive / academic language proficiency,CALP),前者把语言作为交谈和交际的手段,后者把语言作为学习、表达和分析不同学科信息的工具。Cummins(2008)认为,认知学术语言能力不可能从日常交谈中获得,必须通过基于任务和体验的学习,与语境、任务和文本进行互动,处理跨学科的复杂内容。这里的“认知 / 学术语言能力”可理解为包含思辨能力的高阶语言能力,不仅包括学术语境所需要的语法、话语、语用等方面的知识,而且包括理解和生产学术文本所需要的阐述、分析、评价、推理、解释、反思等高阶思维能力。

基于美国哲学学会组织跨学科专家组研究发布的“德尔菲报告”(Delphi Report)提出的“专家共识”,孙有中(2015:1)归纳指出,“在情感态度层面,思辨能力指:勤学好问,相信理性,尊重事实,谨慎判断,公正评价,敏于探究,持之以恒地追求真理。在认知技能层面,思辨能力指:能对证据、概念、方法、标准、背景等要素进行阐述、分析、评价、推理与解释;能自觉反思和调节自己的思维过程”。高阶语言能力显然应该包括上述思辨能力。参考Cummins(2008)对语言能力的两级结构划分,本文提出“跨文化思辨英语能力”模型,如图1 所示:

除思辨能力以外,高阶语言能力还需要有跨文化能力的支撑。可以说,语言能力有三个境界,第一个境界是“言之无误”,这是语法层面的准确;第二个境界是“言之有理”,这是在逻辑论证层面雄辩有力;第三个境界是“言之有礼”,也就是能够跨越文化屏障进行得体有效的沟通。Harumi(2002)指出,语言教学需要得到跨文化理念指引,其目的不是要把一整套外国的、居于垄断地位的社会-语用规范强加给学生,而是要培养学习者体验和观察世界的不同方式,提高他们在跨文化交流中的自我和他者意识,并理解文化如何建构于语言之中,如何围绕语言建构,以及如何通过语言建构。如果没有对语言与文化复杂关系的深度理解,学习者就不可能真正掌握一门外语,并运用外语进行有效的跨文化日常沟通、商务洽谈、学术对话,进而到达文明互鉴的最高境界。

高校英语教育背景下的跨文化能力可以定义为:“尊重世界文化多样性,具有跨文化同理心和批判性文化意识;掌握基本的跨文化研究理论知识和分析方法,理解中外文化的基本特点和异同;能对不同文化现象、文本和制品进行阐释和评价;能有效和恰当地进行跨文化沟通;能帮助不同文化背景的人士进行有效的跨文化沟通”(孙有中,2016:1)。在全球化与文化多元化交织发展的时代,英语专业学生只有具备了跨文化能力,才能说掌握了高阶外语能力。简而言之,只有具备了跨文化思辨能力的语言能力才是真正有效的高阶外语能力。

2.3 语言能力、思辨能力与跨文化能力相互促进,同步提高

传统的外语教学围绕语言本身展开,通过对听说读写译的专门训练来提高语言能力。王佐良先生(2016:271-272)很早就对这种狭隘的外语教学理念提出批评:“语言之有魅力,风格之值得研究,主要是因为后面有一个大的精神世界:但这两者又必须艺术地融合在一起,因此语言表达力同思想洞察力又是互相促进的”。刘勰在《文心雕龙·论说》中指出:“理形于言,叙理成论”。这一观点已把思想与语言的关系说得非常透彻,即:道理通过语言来表达,把道理陈述出来就成为论。没有道理的语言堆积,不能称其为论辩;不同步训练学生思辨能力的语言训练就不可能真正提高学生的语言能力。

从上述视角思考英语专业技能课程的教学目标不难发现,精读教学的目标不能停留在扩大词汇量、掌握句型和修辞技巧、提高阅读速度和理解课文表层信息的层面,而应进一步包括Kasper et al.(2000:22)强调的“学会讨论、提问和评价不同的观点与论述;学会跨学科或跨文本地思考问题;学会综合不同来源信息,权衡不同证据的重要性和相关性;学会批驳文中的观点;学会提出和辩护新观点”。写作教学的目标不只是学习遣词造句,掌握不同的文体特征,能够清晰表达自己的想法,而且要学会通过一定的研究方法获取可靠证据,学会准确表述经过自己研究和推理得出的结论,运用证据、概念、方法、标准为自己的推理进行辩护。口语教学的目标不只是学会情景交际的惯用法和句型,讲一口标准流利的英语,而且应学会针对不同听众就复杂的政治、经济、社会与文化问题进行深入的演讲和有力的辩论。即便是看似简单的听力课,其教学目标也要超越准确获取听力材料中的信息,进而对所听到的观点、事实和推理进行分析和评价。只有把语言教学和思辨教学融为一体,外语教学才能真正有效提高学生的语言能力。

要提高学生的语言能力,还必须同步培养他们的跨文化能力,让语言教学与跨文化教学融为一体。许国璋先生(2002:3-4)曾说过:“我教学生从来不以教会几句英语或教会一种本事为目标,而是教会怎样做人。英语教育是用英语来学习文化,认识世界,培养心智,而不是英语教学”。王佐良先生(1992:1)也认为“通过文化来学习语言,语言也会学得更好”。外语界两位老前辈对英语教育中文化教学的重要性的认识令我们敬佩。今天我们提倡跨文化外语教学,应有更深远的考量,这里所说的文化不应该局限于对象国文化,而应该同时包括本国文化,而且对世界多元文化也应适当涉及。跨文化外语教学根本上是要在本土文化和外国文化或者说自我与他者之间创造一个“第三空间”(Liddicoat et al. , 1999:181),在这个空间里,学生不是被迫同化于外语的社会语言规范,而是在老师的带领下进行开放的跨文化探索,在自我与他者之间开展积极的跨文化对话,进而建构或重构自己的文化身份。这也意味着,从跨文化视角进行外语教学就是对学习者进行“赋权”(empowerment),因为学习者不再把语言当作一套客观的语言符号来被动吸收,而是以语言为工具或媒介主动开展丰富多彩的社会文化建构活动。

此外,对于跨文化外语教学来说,最重要的不是具体的文化知识学习,而是培养批判性文化意识。正如笔者曾经指出的:“外语类专业学生所进行的大量的听说读写训练以及专业知识课程均可以提升为对跨文化现象、文本和制品进行的阐释和评价,其目的不仅是要求学生掌握语言‘基本功’或语言、文学与文化知识,而且应要求他们对外国文化现象、文本和制品以及本国文化现象、文本和制品从中外比较的视角进行深入阐释,探索其背后隐藏的文化原因,并进行批判性审视,进而提高跨文化思辨能力。外语教育本质上就是跨文化教育”(孙有中,2016:18)。当外语教学最终升级为运用所习得的语言从不同文化视角对形式多样的文本进行阐释、分析、评价和再创造之时,外语学习者语言能力、思辨能力和跨文化能力的发展便可达到并驾齐驱的美妙境界。

3. 语言教学是一个合作参与的社会文化建构过程

3.1 语言学习是自我的参与和建构

20 世纪初以来的外语学习观首先受到结构主义语言学和行为心理学的影响,强调语言的客观结构特征以及针对典型句型的反复机械训练,以达到条件反射式的熟练。传统的听说法就是这一潮流的代表。20 世纪50 年代兴起的转换生成语言学和日后的认知心理学不约而同地关注人脑内部组织与功能的心理原则,而不是可观测的外部语言特征。认知心理学把学习视为对信息“有意义的储存和提取”,或是对意义或知识进行获取、组织、记忆乃至遗忘的过程。该学习观在语言学习中的应用导致了二语习得研究中对语言习得与遗忘规律的关注,以及对语言与大脑神经系统关系的探索(Brown, 2014:11,83)。

维果斯基的社会文化理论对上述语言学习理论提出挑战。他认为,人脑并不直接与他人和周围的世界发生关系,而是通过文化提供给我们的工具或符号来与社会环境进行互动(见Lantolf, 2005:8)。换言之,人类大脑的一般学习或语言学习并不是在大脑的封闭状态下进行,而是在社会文化环境中通过社会文化提供给我们的工具或符号来实现的。

维果斯基据此提出了“最近发展区”概念,指一个人能够独立完成的任务与在他人或文化制品支持下能够完成的任务之间的差距(同上:17)。维果斯基的原创贡献在于他发现人脑的学习从来不是完全依靠自己独立完成的,而是借助于他人的帮助或者已有的文化工具或符号(特别是语言)来实现的,也就是说,学习是一个社会文化建构过程。在这个建构过程中,学习者不仅能提高语言能力,而且可以提高思辨能力和跨文化能力。因此,Pavlenko & Lantolf(2000)主张,语言研究的关注点不应是语言结构、个体大脑以及知识的内化,而应是语言在具体场景中的使用,以及学习者与他人的互动。值得指出的是,二语习得的社会文化理论并非要彻底抛弃对语言学习的认知研究,而是要从社会文化视角拓展传统二语习得研究的视野。

3.2 语言课堂应该是一个合作探究的学习共同体

依据二语习得的社会文化理论,笔者认为,语言课堂应该是一个合作探究的学习共同体,旨在实现人文英语教育的多维目标。也就是说,语言课堂应超越语言学习本身,把语言学习变成人文教育的过程,在此过程中促进语言能力、思辨能力和跨文化能力的同步发展。

关于社会文化理论在外语课堂中的运用,张莲、孙有中(2014)在总结学术界现有研究成果的基础上描述了一个用于指导外语教学的模型。外语课堂可被理解为一个“认知活动系统”,该系统由主体、客体、共同体、中介、分工和规则等6 个要素组成。主体指参与学习活动的学习者;客体是主体操作的对象,即主体在活动中面对的学习内容或必须完成的学习任务,最终被主体转化为特定的认知结果(如语言能力和思辨能力协同发展);共同体指由教师和学习同伴构成的学习小组;中介指完成活动任务需要借助的物质和心理工具,如语言、课本、电脑等;分工指共同体成员之间的任务和角色分配;规则指规约学习活动的条文、标准或合同。

有效的外语课堂说到底应该是这样一个学习共同体:学习者在教师的指导下运用外语作为工具积极参与学习活动,合作探究学科知识和语言知识,在丰富多彩的交互活动中不断提高语言能力、思辨能力和跨文化能力。

那么,在这个学习共同体中,教师应该担任什么角色呢? Paul et al.(1989:19)指出,“思辨型教师不是布道者,而是发问者。教师要学会提出问题,探索意义,寻求理由和证据,促进深入思考,避免讨论陷入混乱,鼓励倾听,引导有效的比较与对照,提示矛盾与不一致,解释影响和后果。思辨型教师应认识到,教育的首要目标是要教会学生怎样学习”。英语专业技能课教师也应该是这样的思辨型教师。

3.3 语言教学应以思辨为中心

20 世纪,新的外语教学方法层出不穷。Kumaravadivelu(2006)把教学法概括为三类:以语言为中心的教学法(language-centered methods)、以学习者为中心的教学法(learner-centered methods)和以学习为中心的教学法(learning-centered methods)。以语言为中心的教学法(如听说法)关注语言形式或语言特征,认为语言学习是一个线性的、累积的过程,可以通过系统的有计划的训练最终学会使用。以学习者为中心的教学法(如交际法)主要关注学习者的需要和语言使用的情景,在教学中设计以意义为中心的活动,不仅关注语言结构,而且关注语言功能,旨在循序渐进地培养学生的交际能力。以学习为中心的教学法(如自然法)关注语言学习的认知过程,让学习者参与开放的交互活动,通过完成以解决问题为目标的任务,最终习得语言和语用知识/ 能力。根据Kumaravadivelu(同上:90-92)的观察,前两类方法是“有意的”(intentional)语言习得,第三类方法则是“无意的”(incidental)语言习得。

根据Kumaravadivelu(同上: 170-176)的分析,上述三类外语教学方法在时间上依次出现,先后替代,如今进入“后方法”(postmethod)时代。“后方法”理论的基本假设是没有一种方法是普遍适用的。因此,外语教学在方法论上应始终考虑“特殊性”(particularity)、“实用性”(practicality)和“可能性”(possibility);外语教师应根据自身特点、学生状况以及教学的具体条件等选择和创新最有效的教学方法。“后方法”理论对教学法迷信的批评不乏真知灼见。

在此意义上,人文英语教育论不排斥任何具体的教学方法,主张教师应自主选择和创新教学方法。最终,在高校英语专业语言技能课教学中,衡量任何教学方法有效性的标准是该方法能否有效促进语言能力、思辨能力、跨文化能力和人文素养的融合发展。

从本质上看,人文英语教育论提倡“以思辨为中心的教学”。这不是一套简单的操作程序,而是教师在选择或设计教学方法时应依循的一些基本原则,例如:1)创造尽可能多的使用语言的机会;2)增加师生之间和学生之间的互动与合作探究机会;3)针对高阶思维设计具有“信息差”“意见差”和“推理差”的活动任务(Prabhu,1987);4)提供跨文化比较与反思的机会;5)探索和解决真实问题;6)引导自主学习,等等。

以思辨为中心的语言教学必然要求学习内容对学生的认知形成足够挑战,因此提倡“内容与语言融合式学习”,即通过语言学习知识,并通过知识学习语言,在使用语言完成特定知识学习任务的过程中不断提高语言能力。这一教学路径与以内容为依托的语言教学法(content-based instruction)理念基本一致,即“把语言作为学习内容的媒介,把内容作为学习语言的资源”(Stoller & Grabe,1997: 78),让学习者“即学即用”(learn as you use and use as you learn)(Marsh,2002:66),使用语言去探索新知。正如Beardsmore & Kohls(1988)所指出的,内容与语言融合式学习是对语言教育中存在的一个严重问题的回应,即当学生在学习知识时,他们自然能领会到为习得和使用第二乃至第三语言所付出努力的直接相关性。这便克服了传统语言课堂中投入大量时间,而语言能力提高缓慢且常常令人失望这一学习动力不足的问题。

以思辨为中心的语言教学反对为学习语言而学习语言或以语言为中心的传统外语教学法。Andersonet al.(2014)在Bloom 的研究基础上提出了6 级认知能力模型:识记、理解、应用、分析、评价、创造。反思英语专业技能课程的传统教学模式,我们不难发现其大量的听说读写等技能训练往往在“识记”和“理解”层面展开,很少上升到“应用”“分析”“评价”“创造”这些高阶思维层面。其结果导致学习者的思辨能力得不到有目的、有计划的系统持续训练。

研究表明,英语课堂应提供充足的语言材料输入,让学生阅读完整的长篇文章乃至原著,而不是几篇单薄、短小、经过大量裁剪的鉴赏性小品文。在选材时,“真实性”(authenticity)尤为重要,“与传统的课堂形成对照,内容与语言融合的课堂教学不仅涉及内容,而且涉及互动。学习者接触的是学科知识的真实内容,学习者使用外语与他们周围的真实世界进行互动,这种对外语的真实使用促进了语言的学习过程,其效果大大超过了传统语言课堂中对虚假或虚构内容的夸夸其谈”(Marsh,2002: 44) 。通过在真实的学术探究场景中进行真实的互动或意义建构,学习者掌握的是在特定领域真正有用的词汇、句法、语篇和语用知识。大量的研究已经证明,学习者在探究知识的过程中可以更有效地发展语言能力(Kasper et al., 2000)。

4. 结论

套用唐朝著名诗人王勃的名言“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,人文英语教育论所追求的正是这样一种境界,即:思辨与文化齐飞,语言共知识一色。也就是说,语言学习与人文教育融为一体,思辨能力与跨文化能力同步提高。

参考文献

Anderson, L., D. Krathwohl, P. Airasian, K. Cruikshank, R. Mayer, P. Pintrich, J. Raths & M. Wittrock. 2014. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’sTaxonomy of Educational Objectives[M]. Edinburgh Gate: Pearson Education.

Bachman, L. 1990. Fundamental Considerations in Language Testing [M]. Oxford: OUP.

Beardsmore, H. & J. Kohls. 1988. Immediate pertinence in the acquisition of multilingual proficiency: The European schools [J]. The Canadian Modern Language Review 44: 240-260.

Brown, H. 2014. Principles of Language Learning and Teaching (6th edition) [M]. New York: Pearson Education.

Byram, M. 2012. Language awareness and (critical) cultural awareness-relationships, comparisons and contrasts [J]. Language Awareness 21: 1-2, 5-13.

Byram, M. 2014. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence [M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Canale, M. 1983. From communicative competence to communicative language pedagogy [A]. In J. Richards & R. Schmidt (eds.). Language and Communication [C]. London: Longman. 2-27.

Canale, M. & M. Swain. 1980. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing [J]. Applied Linguistics 1: 1-47.

Chomsky, N. 1965. Aspects of the Theory of Syntax [M]. Cambridge, MA.: The MIT Press.

Cummins, J. 1979. Cognitive/academic language proficiency, linguistic interdependence, the optimal age question and some other matters [J]. Working Papers on Bilingualism 19: 197- 205.

Cummins, J. 1980. The cross-lingual dimensions of language proficiency: Implications for bilingual education and the optimal age issue [J]. TESOL Quarterly 14: 175-187.

Cummins, J. 2008. BICS and CALP: Empirical and theoretical status of the distinction [A]. In B. Street & N. Hornberger (eds.). Encyclopedia of Language and Education (2nd edition).Volume 2: Literacy [C]. New York: Springer Science + Business Media LLC. 71-83.

Harumi, I. 2002. A new framework of culture teaching for teaching English as a global language [J]. RELC Journal 33: 36-57.

Hymes, D. 1972. On communicative competence [A]. In J. Pride & J. Holmes (eds.). Sociolinguistics [C]. Harmondsworth: Penguin. 269-293.

Kasper, L., M. Babbitt, R. Mlynarczyk, D. Brinton, J. Rosenthal, P. Master, S. Master, J. Egbert, D. Tillyer & L. Wood. 2000. Content-based College ESL Instruction [M]. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum.

Kumaravadivelu, B. 2006. Understanding Language Teaching: From Method to Postmethod [M]. London: Lawrence Erlbaum.

Lantolf, J. (ed.). 2005. Sociocultural Theory and Second Language Learning [C]. Oxford: OUP.

Liddicoat, A., C. Crozet & J. Lo Bianco. 1999. Striving for the third place: Consequences and implications [A]. In J. Lo Bianco, A. Liddicoat & C. Crozet (eds.). Striving for the Third Place: Intercultural Competence Through Language Education [C]. Melbourne: Language Australia. 181-187.

Littlewood, W. 2011. Communicative language teaching: An expanding concept for a changing world [A]. In E. Hinkel (ed.). Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning: Volume II [C]. New York: Routledge. 541-557.

Marsh, D. 2002. CLIL/EMILE-The European Dimension: Actions, Trends and Foresight Potential [M]. Brussels: European Commission.

Paul, R., A. Binker, D. Martin & K. Adamson. 1989. Critical Thinking Handbook: High School [M].Santa Rosa, CA.: The Center for Critical Thinking and Moral Critique.

Pavlenko, A. & J. Lantolf. 2000. Second language learning as participation and the (re)construction of selves [A]. In J. Lantolf (ed.). Sociocultural Theory and Second Language Learning [C]. Oxford: OUP. 155-177.

Prabhu, N. 1987. Second Language Pedagogy [M]. Oxford: OUP.

Stoller, F. & W. Grabe. 1997. The six-T’s approach to content-based instruction [A]. In M. Snow & M. Brinton (eds.). The Content-based Classroom: Perspectives on Integrating Language and Content [C]. New York: Longman. 78-94.

胡文仲、孙有中,2006,突出学科特点,加强人文教育[J],《外语教学与研究》(5):243-247。

蒋洪新, 2010,人文教育与高校英语专业建设[J],《中国外语》(3):10-18。

教育部,2000,《高等学校英语专业英语教学大纲》[M]。上海:上海外语教育出版社/ 北京: 外语教学与研究出版社。

教育部,2003,《普通高中英语课程标准》(实验)[M]。北京:人民教育出版社。

欧洲理事会文化合作教育委员会, 2008,《欧洲语言共同参考框架: 学习、教学、评估》[M], 刘骏、傅荣( 译)。北京:外语教学与研究出版社。

束定芳,2016,对接新目标,创建新体系,适应新需求[J],《外语界》(2):2-8。

孙有中,2015,外语教育与思辨能力培养[J],《中国外语》(2):1,23。

孙有中,2016,外语教育与跨文化能力培养[J]《中国外语》(3):1,17-22。

王佐良,2016,《风格和风格的背后》序[A]。载王佐良(著),《王佐良全集》第10 卷[M]。北京:外语教学与研究出版社。271-272。

王佐良,1992,序[A]。载王佐良、祝珏、李品伟、高厚堃(编),《欧洲文化入门》[C]。北京:外语教学与研究出版社。1。

许国璋,2002,通过文化学习语言[A]。载《英语学习》编辑部(编),《英语的门槛有多高》[C]。北京:外语教学与研究出版社。3-4。

张 莲、孙有中,2014,基于社会文化理论视角的英语专业写作课程改革实践[J],《外语界》(5):2-10。

选自《外语教学与研究》(外国语文双月刊)

2017年11月 第49卷 第6期